L’otto luglio 1853 il giorno in cui le navi dagli scafi dipinti di nero dell’ammiraglio, Perry, ormeggiando nella rada di Uraga, vicino a Tokyo, iniziarono l’azione che, sotto la minaccia dei cannoni, avrebbe costretto il Giappone ad aprire i propri porti al commercio, dovrebbe essere una data nota a tutti gli studiosi e appassionati di storia dell’arte.

L’arrivo in occidente, ed in Europa in particolare, dei prodotti della cultura giapponese cambiò, infatti, la nostra stessa sensibilità oltre ad influenzare grandemente, dall’Impressionismo all’Art Nouveau e ancora più in là, i maestri della pittura.

Si sono fatti giapponesi i nostri gusti e, ben prima

dell’arrivo dei cartoni animati o dei film di Kurosawa, abbiamo

imparato, magari indirettamente, a guardare con

occhi nipponici ai materiali - sono l’unico a cogliere le somiglianze

tra i cretti e le combustioni di Burri e certe ceramiche giapponesi? Non

credo - agli spazi ed alla luce.

Se mi leggete nel soggiorno di un moderno appartamento,

guardatevi attorno: siete in uno spazio giapponese. E’ dal Giappone che

arriva la pulizia dei muri che avete attorno; dal Giappone che arriva

la luminosità del vostro ambiente. Dal Giappone, andando oltre quel che

vede l’occhio, arriva il concetto di progettazione modulare che informa,

per solito, la struttura stessa dell’edificio in

cui siete; la griglia in cui il vostro architetto ha disposto i suoi

elementi è la traduzione occidentale di quella, in cui ogni maglia è

grande quanto un tatami (il tradizionale, basso, materassino), da sempre

utilizzata per le case giapponesi.

Prima dell’arrivo dell’ammiraglio Perry,

i giapponesi commerciavano solo con gli olandesi (cui consentivano,

peraltro, di prendere terra solo su un isoletta nella baia di Nagasaki) e

a qualche acquaforte olandese si limitava l’immaginario occidentale cui

erano stati esposti gli artisti nipponici. Ne furono influenzati,

certo, e dall’arte occidentale appresero alcuni dettagli tecnici oltre,

forse, ad essere stimolati ad una maggiore attenzione nei confronti dei

dettagli della natura, ma solo assai blandamente; in superficie.

Quando

le prime stampe giapponesi fecero il percorso inverso, approdando in

Europa, erano i raffinatissimi frutti di una tradizione artistica quasi

completamente aliena e fu questo che colpì gli artisti che stavano

lottando per rinnovare il canone occidentale; da esse appresero, i

maestri dell’arte moderna, a dare un diverso valore alla linea e al

punto, al colore e alla superficie pittorica: a comporre prima che

rappresentare. Ammirarono e collezionarono stampe giapponesi Gauguin e

Van Gogh e appresero le lezioni giapponesi Degas e Toulouse - Lautrec.

Continuarono a tenere gli occhi puntati sul Giappone Schiele e Klimt.

Quando

le prime stampe giapponesi fecero il percorso inverso, approdando in

Europa, erano i raffinatissimi frutti di una tradizione artistica quasi

completamente aliena e fu questo che colpì gli artisti che stavano

lottando per rinnovare il canone occidentale; da esse appresero, i

maestri dell’arte moderna, a dare un diverso valore alla linea e al

punto, al colore e alla superficie pittorica: a comporre prima che

rappresentare. Ammirarono e collezionarono stampe giapponesi Gauguin e

Van Gogh e appresero le lezioni giapponesi Degas e Toulouse - Lautrec.

Continuarono a tenere gli occhi puntati sul Giappone Schiele e Klimt.

Gradualmente i nostri artisti appresero anche i nomi dei loro colleghi di quel paese lontano; primi tra tutti quelli di Hokusai e del suo successore, per così dire, Hiroshige.

Katsushika Hokusai è, per me, uno dei

sommi della storia dell’arte. Nel corso di una vita lunghissima ( 1760-

1849 ) lavorò incessantemente producendo centinaia di opere che ancora

ci stupiscono per la loro forza, per il coraggioso uso dei colori, per

la potenza delle linee; che ci appaiono ancora modernissime nonostante i

nostri occhi siano assuefatti alla visione delle opere dei suoi, magari

inconsapevoli discepoli.

Come Michelangelo, cui somiglia per

tanti versi, dall’energia quasi selvaggia di certe linee alla

deformazione espressionistica di certe figure, continuò a lavorare

studiare fino all’ultimo giorno della propria vita. Lo fece con decine

di pseudonimi tra cui uno, adottato nel 1834, Gakyō Rōjin Manji, che

significa “il vecchio pazzo per l’arte”, che non posso che invidiargli, e

riuscì a conservare intatta la propria curiosità, a non dar nulla per

scontato o acquisito, anche nei suoi ultimi anni. Pare, che dopo aver

tanto dipinto, e scritto trattati sulla pittura, sul letto di morte

abbia detto: “Se solo il Cielo mi desse altri dieci anni, anche solo

altri cinque, allora sì che imparerei a dipingere sul serio”. Lo

conobbero sicuramente Monet e Renoir e a lui qualcosa deve il Van Gogh

dei grandi campi di grano, così simili nel ritmo agli schizzi (i manga)

del maestro giapponese; di quei campi di cui lo stesso Van Gogh scrive:

“Non sembrano giapponesi eppure sono la cosa più giapponese che abbia

fatto”.

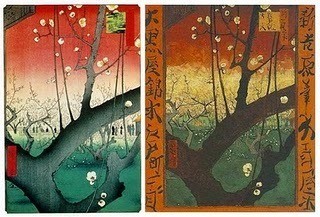

Sicurissima, di Van Gogh è la conoscenza di Hiroshige di cui copiò, ad olio, due stampe della serie “100 viste di luoghi famosi di Edo”; si tratta dei quadri noti con i titoli di “Giapponeseria: Ponte sotto la Pioggia” e di “Giapponeseria: Ciliegio in Fiore”.

Ando Hiroshige, la cui fama, in Giappone,

arrivò a sfidare quella di Hokusai e che proprio nel 1853 pubblicò la

sua più famosa serie di stampe “Le 53 Tappe del Tokaido”, fu l’ultimo dei grandi artisti del Giappone tradizionale e, se Hokusai è Michelangelo, lui è un Raffaello;

un poeta straordinariamente sensibile, capace di rendere, con linee più

fluide e colori più controllati, atmosfere e ambienti anche con un

mezzo, apparentemente così poco adatto allo scopo, come la stampa. Un

artista alla ricerca dell’armonia, se Hokusai era alla ricerca

dell’espressione; l’uno e l’altro due termini di quella dialettica,

quella tra forze è leggerezza, che è sempre stata e sempre sarà alla

base dell’arte in qualunque epoca e presso qualunque civiltà.

Spero di non avervi tediato con questo lungo, eppure

troppo breve, discorso sull’arte giapponese. Vorrei ora invitarvi a

guardare con me un’opera di Hokusai, è la prima stampa della raccolta

-capolavoro del maestro, “le 36 viste del Monte Fuji”, ed è certo una delle immagini più famose prodotte dall’uomo; si tratta della “Grande Onda in Mare Aperto al Largo di Kanagawa”.

Guardate come l’artista ha reso la potenza immane del

mare, quanta poca cosa siano quelle barche e, sopra di queste, ridotti a

dei punti, nulla siano gli uomini. Un’ immagine romantica, diremmo,

della lotta tra l’uomo e la natura che ci viene naturale confrontare con

“La Tempesta di Neve” di un contemporaneo di Hokusai, William Turner:

con mezzi espressivi completamente diversi, opposti verrebbe da dire, i

due artisti esprimono lo stesso sentimento; scompaiono, nell’una e

nell’altra immagine, di fronte agli elementi, la civiltà ed i sui

manufatti. Restano solo, proprio nel centro dei due dipinti, uno

squarcio di luce per Turner e, immobile e maestoso seppur rimpicciolito

dalla distanza, il monte Fuji per Hokusai.

Ti piace l'arte?

Ti piace l'arte?

Altri articoli e commenti nelle Lettere al Lettore di "LETTERE DALLA FINE DEL MONDO"

Nessun commento:

Posta un commento